Il 26 febbraio 2014 è morta Elena Bono, una grande scrittrice italiana, quasi del tutto ignorata dai riflettori dei mass-media e della critica “ufficiale”. Negli anni ’50 ha scritto il suo capolavoro, Morte di Adamo, che è “nato” in lei così:

Il 26 febbraio 2014 è morta Elena Bono, una grande scrittrice italiana, quasi del tutto ignorata dai riflettori dei mass-media e della critica “ufficiale”. Negli anni ’50 ha scritto il suo capolavoro, Morte di Adamo, che è “nato” in lei così:

“Stavo sentendo musica ungherese alla radio, quando all’improvviso non sento più la musica come se fosse calato un grande silenzio (sempre la poesia viene a me con il silenzio, un silenzio che cambia anche la natura stessa del tempo che non è più quella dell’orologio), e sento, in questo silenzio, le parole: “Quando venne il suo giorno, dopo novecentotrenta anni di vita, Adamo ritornò alla terra”. Io scrivo sempre sotto dettatura. E questo avviene nel silenzio. Così quella volta, la prima volta, mi chiesi: che cos’è questa cosa che mi è accaduta? chi è che parla? Scrissi la frase su un foglio e continuai a scrivere, poi verificai quanto avevo scritto con il testo biblico relativo ai Patriarchi e infine, molto spaventata, mostrai quel foglio a mio padre (che non voleva che io mi dessi alla letteratura) dicendogli: “Papà, guarda cosa mi è successo”.

Elena Bono va a leggere la Bibbia per verificare e il testo di Genesi 5, 3-5 recita così: “Adamo aveva centotrenta anni quando generò a sua immagine, a sua somiglianza, un figlio e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora ottocento anni e generò figli e figlie. L’intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morì.”

Questo episodio è il racconto di un “dono”, un dono che segna l’unione di Novità e Tradizione. Le due cose infatti non sono in contrapposizione, anche se non è facile tenerle unite, il rischio è di cadere nel “nuovismo” o nel “tradizionalismo”, nella smania di cancellare il passato o nel nostalgico culto delle antiche memorie.

Qu ando nel 2013, a 72 anni, Bob Dylan incide la canzone Tempest, cita (e omaggia) una canzone tradizionale della Carter Family, e, come spiega Alessandro Carrera, ha avuto bisogno di raggiungere quell’età, di comporre canzoni per oltre 50 anni, lui così “innovativo”, per scrivere una canzone semplice come questa. Bella la conclusione della riflessione di Carrera su questa canzone:

ando nel 2013, a 72 anni, Bob Dylan incide la canzone Tempest, cita (e omaggia) una canzone tradizionale della Carter Family, e, come spiega Alessandro Carrera, ha avuto bisogno di raggiungere quell’età, di comporre canzoni per oltre 50 anni, lui così “innovativo”, per scrivere una canzone semplice come questa. Bella la conclusione della riflessione di Carrera su questa canzone:

Ora, immaginiamo un pittore che per tutta la vita ha creato opere complesse, originali, aggressive, rivoluzionarie. Ormai è celebre, anziano, e non ha più doveri verso nessuno. Aveva una visione e l’ha imposta al mondo. Ma un giorno, in macchina su una strada di campagna, intravede una cappella diroccata al cui interno è dipinto un affresco ingenuo, popolare, raffigurante forse l’assunzione di Maria o la trasfigurazione di Gesù. Il pittore scende, la contempla a lungo, poi torna in macchina, prende i colori, il pennello e la spatola da cui non si separa mai e in un solo tratto aggiunge un minimo particolare all’affresco, che non lo rende affatto diverso da ciò che era prima, non lo fa più riconoscibile o originale. L’affresco rimane ciò che era, né più né meno. Di quel nuovo tratto il mondo potrà accorgersi oppure no. Ma il celebre pittore sa che gli ci è voluta tutta una vita di esperimenti e controversie per aggiungere quel minimo sbaffo di colore a un piccolo, dimenticato affresco di campagna. Questo è il Dylan che alla conclusione di “Tempest” canta “La sentinella era immersa nel sogno / di tutto ciò che potrebbe mai essere. / Sognò che il Titanic affondava / nel profondo mare azzurro” (“into the deep blue sea”). Lasciamo pur perdere le fantasie di trasfigurazione, il risentimento e la nostalgia. Tutto quello che ancora si potrebbe dire su chi è oggi Dylan, ciò che ha fatto e ciò che ha mancato, l’ha già detto Henry James nella conclusione suo racconto The Middle Years: “Lavoriamo al buio, facciamo quello che possiamo, diamo quello che abbiamo. Il dubbio è la nostra passione, e la passione è il nostro dovere. Il resto è la follia dell’arte.”

Dylan è un grande della musica popolare contemporanea, cioè è un nano, un nano che ha scalato le spalle dei giganti per lanciare il suo sguardo un po’ più in là. L’arte non sarà democratica, come notava Flannery O’Connor, ma è popolare, un fatto di popolo, come ha intuito G.K.Chesterton quando scrive che: “La leggenda è fatta generalmente maggioranza, sana, degli abitanti di un villaggio; il libro è scritto, generalmente da quello, fra gli abitanti del villaggio, che è matto”.

Da questo punto di vista c’è una strana vicinanza tra due cose spesso considerate opposte (come novità e tradizione), cioè l’arte e la politica. Anche la politica si “salva” ed è sana, se non  è un’avventura individuale, “originale”, ma se si iscrive nel solco di una tradizione viva, come osserva Ciriaco De Mita nel suo libro indicativamente intitolato La storia d’Italia non è finita:

è un’avventura individuale, “originale”, ma se si iscrive nel solco di una tradizione viva, come osserva Ciriaco De Mita nel suo libro indicativamente intitolato La storia d’Italia non è finita:

“Non ho mai considerato la politica un mestiere o una professione fra le altre, bensì un’attività molto importante, contraddistinta da una peculiare fisionomia. Senza esagerare, tendo se non ad assimilarla, almeno a paragonarla, per qualche verso, alla creatività dell’artista, poiché, per fare veramente politica, una qualche capacità ideativo-inventiva giova. […] Il legame tra questi tre termini [memoria, comunità, politica] è profondo, innanzitutto nel senso che la politica può essere narrata solo come storia complessiva, sottraendo la memoria dalla tentazione della solitudine, dal racconto solitario. E ciò anche perché gli eventi vengono conosciuti nel loro reale svolgimento quando la loro ricostruzione è frutto di un racconto collettivo. Di più: chi pensa da solo, scrive, non può far altro; chi pensa insieme agli altri, fa politica […] il mio amico Beniamino Andreatta diceva che la politica si realizza quando l’idea diventa sentimento non solitario, bensì condiviso e vissuto da più uomini e donne. In questo caso l’idea si trasforma in forza socialmente sentita e operante, invece di risolversi in elucubrazione. Infatti, se si eccettuano i momenti in cui esprime un ripiegamento su se stessi o un intristirsi dell’anima, il sentimento è una forza accomunante, generatrice di movimento e di cambiamento molto più della stessa ribellione”

Contro ogni sterile “ribellismo”, l’uomo politico, come l’artista, deve vivere non di originalità, ma di obbedienza, cioè di ascolto, quell’ascolto che ha permesso a Elena Bono di scrivere una cosa nuova, che coincide e aggiunge qualcosa al testo più antico, quello relativo alla morte del primo uomo. Non chiudersi quindi nelle proprie elucubrazioni ma riuscire a compiere il vero miracolo: collaborare, mettersi in movimento verso, con e per gli altri. La vita come con-vers-azione.

Mi fa piacere condividere questa mia riflessione che sembra confermare quella frase che ho scelto come “motto”: fare il bene, farlo bene, farlo insieme.

Lo stesso spirito sembra risuonare E’ tempo, amico, struggente poesia pasquale di David Maria Turoldo:

Certo per me, amico,è tempo

di appendere la cetra

in contemplazione e silenzio.

Il cielo è troppo alto e vasto

perché risuoni di questi solitari sospiri.

Tempo è di unire le voci,

di fonderle insieme

e lasciare che la grazia canti

e ci salvi la Bellezza.

Come un tempo cantavano le foreste

tra salmo e salmo dai maestosi cori

e il brillio delle vetrate

e le absidi in fiamme.

E i fiumi battevano le mani

al Suo apparire dalle cupole

lungo i raggi obliqui della sera;

e angeli volavano sulle case

e per le campagne e i deserti

riprendevano a fiorire.

Oppure si udiva fra le pause

scricchiolare la luce nell’orto,

quando pareva che un usignolo cantasse

“Filii et Filiae”, a Pasqua.

Nella presente contingenza per tornare alla propaganda per le pillole per il fegato non c’era possibilità di sbagliarsi: i sintomi io li avevo e il principale era “un’allergia generale” per qualsiasi specie di lavoro. Quanto io patisca di questo male non vi è lingua che possa dirlo.

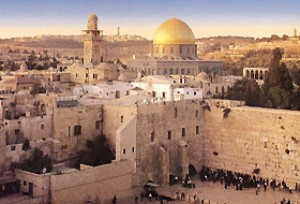

Nella presente contingenza per tornare alla propaganda per le pillole per il fegato non c’era possibilità di sbagliarsi: i sintomi io li avevo e il principale era “un’allergia generale” per qualsiasi specie di lavoro. Quanto io patisca di questo male non vi è lingua che possa dirlo. “Siamo venuti qui dalla Georgia. La mia famiglia, intendo. Carro e cavallo. Questo lo so praticamente per certo. So che nella storia di una famiglia ci sono sempre un mucchio di cose inventate di sana pianta. Nella storia di qualunque famiglia. Le storie si tramandano e la verità si tradisce. Come si suol dire. E probabilmente c’è chi pensa che ciò vuol dire che la verità non è abbastanza forte. Ma si sbaglia. Secondo me, dopo che tutte le bugie sono state dette e dimenticate, la verità sta ancora lì. Non va da nessuna parte e non cambia da un momento all’altro. Non si può corrompere, così come non si può salare il sale. Non si può corrompere perchè è quella che è. E’ la cosa di cui stai parlando. L’ho sentita paragonare a una roccia – forse nella Bibbia – e sarei anche d’accordo. Ma la verità resterà qui anche quando la roccia non ci sarà più. Sono sicuro che qualcuno non sarebbe d’accordo con questa idea. Parecchia gente, anzi. Ma questa gente non sono mai riuscito a capire in cosa creda”.

“Siamo venuti qui dalla Georgia. La mia famiglia, intendo. Carro e cavallo. Questo lo so praticamente per certo. So che nella storia di una famiglia ci sono sempre un mucchio di cose inventate di sana pianta. Nella storia di qualunque famiglia. Le storie si tramandano e la verità si tradisce. Come si suol dire. E probabilmente c’è chi pensa che ciò vuol dire che la verità non è abbastanza forte. Ma si sbaglia. Secondo me, dopo che tutte le bugie sono state dette e dimenticate, la verità sta ancora lì. Non va da nessuna parte e non cambia da un momento all’altro. Non si può corrompere, così come non si può salare il sale. Non si può corrompere perchè è quella che è. E’ la cosa di cui stai parlando. L’ho sentita paragonare a una roccia – forse nella Bibbia – e sarei anche d’accordo. Ma la verità resterà qui anche quando la roccia non ci sarà più. Sono sicuro che qualcuno non sarebbe d’accordo con questa idea. Parecchia gente, anzi. Ma questa gente non sono mai riuscito a capire in cosa creda”. La gente crede di sapere quello che vuole ma in genere non lo sa. Certe volte però se è fortunata lo ottiene comunque. Io sono sempre stato fortunato. Fin dalla nascita. Altrimenti non sarei qui. Di guai ne ho avuti parecchi. Ma il giorno che l’ho vista uscire dall’emporio di Kerr e attraversare la strada e lei mi è passata accanto e io mi sono toccato il cappello per salutarla e in cambio ho ricevuto solo un mezzo sorriso, è stato il giorno più fortunato di tutti.

La gente crede di sapere quello che vuole ma in genere non lo sa. Certe volte però se è fortunata lo ottiene comunque. Io sono sempre stato fortunato. Fin dalla nascita. Altrimenti non sarei qui. Di guai ne ho avuti parecchi. Ma il giorno che l’ho vista uscire dall’emporio di Kerr e attraversare la strada e lei mi è passata accanto e io mi sono toccato il cappello per salutarla e in cambio ho ricevuto solo un mezzo sorriso, è stato il giorno più fortunato di tutti. Meraviglia drammatica e abissale per l’esistente o rassegnazione rispetto all’abisso del nulla: cos’è che oggi ha più presa sul pubblico, quello grande e quello più ristretto della critica? Forse le due strade, quella del “grande pubblico” e quella della critica, si biforcano, a volte lo fanno, ma non ho certezze in merito. Mi è venuto in mente questa dicotomia tra i due abissi (quello consistente della luce e quello spettrale del vuoto) andando a vedere l’ultimo film di Malick, To the wander, che già nel titolo indica la sua direzione “verso la meraviglia” (se ne volete sapere di più leggete il mio pezzo su Malick e Von Trier qui: http://bombacarta.com/2013/07/21/un-film-e-due-registi-estremi/ )

Meraviglia drammatica e abissale per l’esistente o rassegnazione rispetto all’abisso del nulla: cos’è che oggi ha più presa sul pubblico, quello grande e quello più ristretto della critica? Forse le due strade, quella del “grande pubblico” e quella della critica, si biforcano, a volte lo fanno, ma non ho certezze in merito. Mi è venuto in mente questa dicotomia tra i due abissi (quello consistente della luce e quello spettrale del vuoto) andando a vedere l’ultimo film di Malick, To the wander, che già nel titolo indica la sua direzione “verso la meraviglia” (se ne volete sapere di più leggete il mio pezzo su Malick e Von Trier qui: http://bombacarta.com/2013/07/21/un-film-e-due-registi-estremi/ ) Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,

Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,