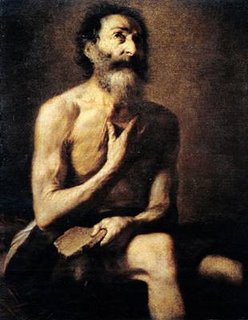

«Se ancora ci resta qualche cosa di quella originaria semplicità, se poeti e filosofi possono in un certo senso pronunciare una preghiera universale, se viviamo sotto un cielo largo e sereno che paternamente si stenda su tutti i popoli della terra, tutto ciò lo dobbiamo soprattutto (umanamente parlando) a un popolo nomade, irrequieto e segreto, che conferì agli uomini la suprema e serena benedizione di un Dio geloso […] essi ebbero una delle pietre angolari del mondo: il Libro di Giobbe. Il quale vittoriosamente si erge di contro all’Iliade e alle tragedie greche: più ancora di quelle esso fu il punto di incontro e di rottura della poesia e della filosofia nel mattino del mondo».

«Se ancora ci resta qualche cosa di quella originaria semplicità, se poeti e filosofi possono in un certo senso pronunciare una preghiera universale, se viviamo sotto un cielo largo e sereno che paternamente si stenda su tutti i popoli della terra, tutto ciò lo dobbiamo soprattutto (umanamente parlando) a un popolo nomade, irrequieto e segreto, che conferì agli uomini la suprema e serena benedizione di un Dio geloso […] essi ebbero una delle pietre angolari del mondo: il Libro di Giobbe. Il quale vittoriosamente si erge di contro all’Iliade e alle tragedie greche: più ancora di quelle esso fu il punto di incontro e di rottura della poesia e della filosofia nel mattino del mondo».

Mi emoziona sempre leggere queste parole tratte da L’uomo eterno di Chesterton, ma la scorsa settimana l’emozione si è colorata di delusione quando ho chiesto notizie di Giobbe ai miei studenti: mai sentito. Quel libro, quella «pietra angolare del mondo», era stata del tutto scartata da miei alunni, perduta nell’oblio. Martina alza la mano, forse qualcosa sa, ma finisce per peggiorare la situazione: «Giobbe, che ha sposato Rachele?». «No, quello è Giacobbe… ma davvero non avete mai sentito parlare di Giobbe e della sua proverbiale pazienza?». Niente da fare.

Mi viene in mente la mia vecchia zia Gilda, classe 1911, che ripeteva «eh, che pazienza che ci vuole, la pazienza di Giobbe!». Uno sfogo riferito anche a me, uno dei tanti nipoti che questa pia e saggia zitella aveva cresciuto con dedizione tenace e appunto infinita pazienza. Penso a lei e guardo i miei studenti: «Ma che fine hanno fatto le zie, le nonne?». Non c’è tempo però per pensieri malinconici, ho solo un’ora per presentargli uno dei libri più importanti e gravidi di effetti della letteratura mondiale e così mi metto al lavoro e gli racconto la storia dell’uomo di Uz.

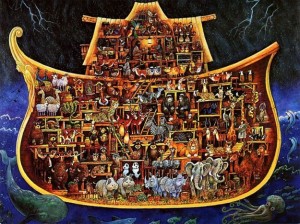

Non ho ancora finito di narrare il prologo in cielo, il patto tra Dio e Satana sulla fedeltà di Giobbe che Lavinia interviene con irruenza: «Ma che religione è che ammette una cosa simile? Una scommessa sulla pelle degli uomini, ma è assurdo!». Cerco di spiegargli che quel prologo, scritto e aggiunto dopo al resto del libro, è un escamotage narrativo di grande fascino, capace di catturare l’attenzione e costringere il lettore all’esercizio del paradosso, palestra necessaria per entrare nel testo di Giobbe e di tutta la Bibbia. «E il senso è proprio quello della scommessa», riprendo, «perché il punto è appunto questo: Dio è pronto a scommettere sull’uomo, mentre Satana lo invita a diffidare, e anche gli uomini non se la sentono di scommettere su di loro. E voi che dite? Gli uomini sono buoni? C’è ancora del buono nell’umanità?». La campanella interrompe il dialogo, mentre siamo ancora al prologo, e forse ci salva da altre risposte ancora più inquietanti.

(il presente articolo è uscito il 12 novembre 2014, su Avvenire nella rubrica Parole perdute)

Gesù, maestro dei professori di religione, alle domande preferiva rispondere con un’altra domanda o con un racconto, la parabola, che poi è un interrogativo in forma narrativa. La domanda che Gesù pone al suo interlocutore è al tempo stesso una chiamata, una vocazione, che fa appello alla responsabilità degli uomini, gli unici esseri viventi che sono “capaci di rispondere” (respons-abili), come cerco di spiegare ai miei studenti, sottolineando l’importanza di questa prerogativa umana, in cui risiede la dignità stessa di ogni persona.

Gesù, maestro dei professori di religione, alle domande preferiva rispondere con un’altra domanda o con un racconto, la parabola, che poi è un interrogativo in forma narrativa. La domanda che Gesù pone al suo interlocutore è al tempo stesso una chiamata, una vocazione, che fa appello alla responsabilità degli uomini, gli unici esseri viventi che sono “capaci di rispondere” (respons-abili), come cerco di spiegare ai miei studenti, sottolineando l’importanza di questa prerogativa umana, in cui risiede la dignità stessa di ogni persona. Croci, serpenti e paradossi – in margine alla liturgia del 14 settembre 2014

Croci, serpenti e paradossi – in margine alla liturgia del 14 settembre 2014 Ecco il paradosso cristiano: il nemico è la mia speranza. Forse anche per questo si deve obbedire al più paradossale dei comandamenti di Gesù, quello di amare i propri nemici.

Ecco il paradosso cristiano: il nemico è la mia speranza. Forse anche per questo si deve obbedire al più paradossale dei comandamenti di Gesù, quello di amare i propri nemici. Clive Staple Lewis, uno degli autori più letti al mondo, è ancora poco noto alla critica e al grande pubblico italiano che potrebbe stentare a riconoscere nell’autore di questo saggio lo stesso inventore de Le Cronache di Narnia. E invece queste Reflections on the Psalms del 1958 ci mostrano un Lewis al 100% con tutta quella curiosità, fantasia e lealtà che fece innamorare di lui anche un lettore sofisticato come J.L.Borges che elogiava “l’infinita onestà di quell’immaginazione”. E’ la stessa onestà che ritroviamo in questo saggio sin dall’incipit: “Questo non è un lavoro accademico. Non sono un ebraista, né un biblista, né uno storico antico, né un archeologo. Scrivo per gli ignoranti su cose che anch’io ignoro.”.

Clive Staple Lewis, uno degli autori più letti al mondo, è ancora poco noto alla critica e al grande pubblico italiano che potrebbe stentare a riconoscere nell’autore di questo saggio lo stesso inventore de Le Cronache di Narnia. E invece queste Reflections on the Psalms del 1958 ci mostrano un Lewis al 100% con tutta quella curiosità, fantasia e lealtà che fece innamorare di lui anche un lettore sofisticato come J.L.Borges che elogiava “l’infinita onestà di quell’immaginazione”. E’ la stessa onestà che ritroviamo in questo saggio sin dall’incipit: “Questo non è un lavoro accademico. Non sono un ebraista, né un biblista, né uno storico antico, né un archeologo. Scrivo per gli ignoranti su cose che anch’io ignoro.”. “Io cerco le parole, professore. Cerco le parole, perché secondo me sono quelle la strada per il tuo cuore” dice il Nero al Bianco ad un certo punto di Sunset Limited, testo teatrale poi diventato anche film dello scrittore americano Cormac McCarthy. È un testo che i miei studenti conoscono bene, che hanno deciso di mettere in scena, tanto li ha coinvolti questo dialogo crudo e serrato tra il volgare e violento credente e il raffinato ma disperato professore aspirante suicida che non crede più. Spesso mi riferisco a quel testo: ogni gruppo che si rispetti possiede infatti un codice, un gergo, e questo di McCarthy fa parte del lessico di molti studenti del liceo classico Albertelli di Roma.

“Io cerco le parole, professore. Cerco le parole, perché secondo me sono quelle la strada per il tuo cuore” dice il Nero al Bianco ad un certo punto di Sunset Limited, testo teatrale poi diventato anche film dello scrittore americano Cormac McCarthy. È un testo che i miei studenti conoscono bene, che hanno deciso di mettere in scena, tanto li ha coinvolti questo dialogo crudo e serrato tra il volgare e violento credente e il raffinato ma disperato professore aspirante suicida che non crede più. Spesso mi riferisco a quel testo: ogni gruppo che si rispetti possiede infatti un codice, un gergo, e questo di McCarthy fa parte del lessico di molti studenti del liceo classico Albertelli di Roma. Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,

Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,