(dalla rubrica Parole perdute di Avvenire, 2,9 e 16 aprile 2014)

(dalla rubrica Parole perdute di Avvenire, 2,9 e 16 aprile 2014)

A volte capita che ti trovi in una situazione inaspettata, come fare supplenza in una classe che non conosci e che è anche alquanto agitata. E allora può spuntare un’idea come un coniglio dal cilindro, per cui il trucco riesce: per esempio, fare svolgere un compito scritto su questo “argomento”: «Prendete un foglio e scrivete: “tutto quello che so su Gesù”; vi do venti minuti per dirmi tutto quello che vi viene in mente. Forza!».

All’inizio ci sono state risate e moti di ribellione, ma poi il gusto della sfida ha prevalso, e tutta la classe si è impegnata, silenziosamente, a rispondere allo strano quesito.

Alla fine ho capito che non si tratta soltanto del lessico, di parole perdute, ma anche di sostanza, si è perso non solo il linguaggio di Gesù (e del cristianesimo), ma anche Gesù stesso. L’idea dunque non è balzana, perché è la domanda per eccellenza, quella che Gesù stesso fece nei pressi di Cesarea di Filippo ai suoi amici più intimi: «Voi, chi dite che io sia?». All’epoca solo uno su dodici diede la risposa giusta, e questo può rincuorarci, visto che oggi la media è un po’ più alta.

Ovviamente, sono più interessanti gli errori o le fantasiose ricostruzioni. Già girando tra i banchi avevo ascoltato qualche notevole scambio di domande tra i ragazzi, del tipo: «Senti un po’, chi è che è nato alla Befana?». E i primi compiti che ho corretto si sono rivelati ricchi di dettagli curiosi: «Gesù è nato da Giuseppe, falegname, e da Maria, casalinga», il che, in effetti, è incontestabile. «Gesù fu il più grande falegname della storia»; «Si è reincarnato nel seno della Vergine Maria, fecondata dalla Spirito Santo senza preavviso».

C’è poi un problema di base, proprio con le categorie spazio-temporali: non si sa né dove né quando sia nato e vissuto Gesù. Molti lo fanno nascere a Nazareth, altri lo fanno morire a Roma. Anche sul “quando” c’è da preoccuparsi. Ad esempio Donato, interrogato oralmente, mi ha risposto: «Gesù è nato ai tempi di re Erode». L’infarinatura c’è, ma solo quella. Quando chiedo di precisare l’epoca storica, Donato fa scena muta. Lo rimando al posto e lui mi chiede: «Come sono andato?». «Male, Donato, che domanda mi fai?». «Beh, Erode c’era tutto!».

Sono simpatici questi ragazzi, ti strappano le risate in mille modi, ma il quadro che rivelano spesso è desolante. Inoltre, e questo forse è il dato più (drammaticamente) interessante, la maggior parte degli elaborati ha omesso o sminuito il fatto della morte e resurrezione di Cristo, ha prevalso per lo più l’indicazione del messaggio portato da Gesù, non il messaggero e il suo destino. Mi aspetta molto da fare.

«Gesù è nato nell’anno 0 a Nazareth ed è morto a Betlemme nel 33 dopo Cristo». Perfetto, una bella serie di errori. Né il dove né il quando, niente da fare, non gli entra in testa: di Gesù si sono perse le tracce, ci deve essere stata qualche interruzione lungo la linea. Sto correggendo i compiti dati in modo estemporaneo a un paio di classi ginnasiali, e questo di Stefano è uno degli errori più ricorrenti. Gesù è nato a Nazareth, di Betlemme solo alcuni hanno un vago ricordo.

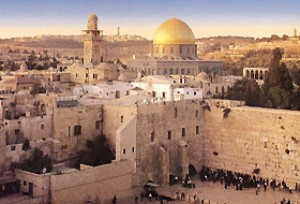

Provo a parlare loro del presepe, ma anche questa è una parola perduta, del resto, l’episodio di dicembre, della rimozione forzata del presepe in sosta vietata nei corridoio della scuola statale, è fin troppo eloquente. Non sanno dove è nato né dove è morto e protestano: «Ma allora perché lo chiamano “di Nazareth”?», chiede Massimo e mi fa venire in mente Paolo VI, il quale osservava come non vi fosse solo una storia della salvezza, ma anche una “geografia della salvezza”, ma è proprio qui, sulla storia e la geografia, che emergono la carenze più vistose.

E sulla categoria “tempo” la situazione è anche peggiore. In molti sono fissati con questa “nozione” del cosiddetto “anno zero”. Ne parlano con una sicurezza adamantina. Solo Pietro ad un certo punto viene assalito da un dubbio, deve essere una qualità insita nel nome, e dice, un po’ a bassa voce: «Ma no, non è l’anno zero, perché è nato a dicembre, è l’anno prima…». Prendo al volo l’occasione e dico a tutti: «Ecco, scusate un attimo, allora l’anno prima della nascita di Gesù come si definisce, l’anno “meno uno”?».

Qualche risata c’è ma è stentata, perché vedo che i più brancolano nel buio. Bisogna ridere con gli studenti, però non ridere di loro, sorridere senza deridere, sarebbe la crisi del rapporto educativo. È il caso quindi di provare a recuperare insieme quel terreno che è stato perso, smarrito non so quando, forse durante gli anni delle medie, e che vede nella materia della storia la principale vittima.

«Qual era il sistema di datazione ai tempi in cui è nato Gesù?», chiedo per indirizzarli, ma pochi ci arrivano. Faccio presente che oggi, ogni volta che un uomo, a prescindere dalla fede professata, scrive la data del giorno, fa riferimento a Gesù nel momento preciso in cui indica l’anno 2014, ma prima ovviamente non era così e chiedo loro, studenti del classico, di dirmi qual era il punto di riferimento da cui si partiva.

Finalmente Laura arriva al punto: «Dalla fondazione di Roma». Altri ancora protestano: «Ma non è giusto! Perché i Romani e poi i cristiani hanno imposto a tutti gli altri il loro sistema?». Già, perché? Si dovrà ripartire da qui, dal fascino di quel personaggio che ha spaccato in due la storia.

Gesù, questo sconosciuto. In effetti forse il dato più inquietante è che i miei studenti, nel raccontare quello che sanno sul fondatore del cristianesimo, staccano il messaggio dal messaggero (alla faccia di Marshall McLuhan) e si concentrano sulla bellezza delle parole di Gesù dimenticandone la persona e il suo mistero.

Ad esempio la resurrezione è qualcosa che risulta oscura, nonostante le chiare parole di Paolo: «Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede». Scrive ad esempio Fulvio che «Qualche giorno dopo la sua morte, risorse, facendo capire che la vita non è nel corpo ma nell’anima», un’affermazione che apre all’equivoco della reincarnazione, una parola non perduta ma inopportuna nel contesto cristiano, che invece viene spesso usata dai miei giovani studenti.

Chiedo allora la differenza tra resurrezione e reincarnazione ma le risposte sono confuse, soprattutto a causa dell’ignoranza su un concetto fondamentale del cristianesimo: l’incarnazione.

In fondo siamo ancora fermi all’Areopago, quando Paolo annuncia il kerigma e gli ateniesi «quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: “Ti sentiremo su questo un’altra volta”». A vederli questi ragazzi mi sembrano ancora “greci”: forse per colpa delle mode religiose che provengono dall’oriente sta di fatto che oggi tra i giovani il pensiero su queste cose è rimasto ad un vago platonismo (per lo più inconsapevole, ancora non studiano la filosofia) per cui l’uomo è diviso in due, anima e corpo, la prima, nobile e incorruttibile, imprigionata nell’ignobile secondo.

Spiego dunque loro che i greci, finché Paolo parlava di vita oltre la morte, non si meravigliavano più di tanto, credendo anche loro nell’immortalità dell’anima, ma è proprio la resurrezione della carne a scandalizzarli, a suonare come un “discorso duro”, incomprensibile. Ancora oggi è la “fisicità” del cristianesimo, che secondo Romano Guardini è «la religione più materialista di tutte», ad essere di scandalo, a rivelarsi segno di contraddizione. In un periodo storico così contrassegnato dalla carnalità, si pensi alla diffusione così pervasiva della pornografia, la carne ha finito per svuotarsi di significato e con essa anche lo spirito. Si è perso il baricentro e le verità dello spirito e della carne, che compongono quell’unità concreta e indissolubile che è l’uomo (secondo la visione semita e biblica), sono come impazzite, estremizzandosi e assolutizzandosi.

Da qui nascono i vizi carnali e, peggio, le eresie spiritualiste. Non è una cronaca del Medio Evo, ma di quello che quotidianamente emerge dalle parole degli studenti adolescenti di un liceo di Roma.

Sì, forse la colpa è anche un po’ di noi cristiani, se l’enorme bagaglio della nostra fede, che per venti secoli ha nutrito l’umanità, si è oggi così rattrappito fino a mostrare un volto che è l’opposto, la caricatura, della sua essenza: il moralismo.

Sì, forse la colpa è anche un po’ di noi cristiani, se l’enorme bagaglio della nostra fede, che per venti secoli ha nutrito l’umanità, si è oggi così rattrappito fino a mostrare un volto che è l’opposto, la caricatura, della sua essenza: il moralismo. Il paradiso è noioso? Solo se vincono i moralisti (da Avvenire del 19.3.2014)

Il paradiso è noioso? Solo se vincono i moralisti (da Avvenire del 19.3.2014) E’ il momento di passare a parlare di inferno e di paradiso e già c’è maggiore “fermento” tra i ragazzi, con un giudizio che emerge per motivi diversi, ma che in entrambi i casi è lo stesso: “che ingiustizia!”. E’ ingiusto l’inferno, dice Giada, perchè “allora che fine fa la misericordia, infinita, di Dio? Come può esistere un inferno eterno, persone eternamente separate dall’amore di Dio?”. Per Michele invece è il paradiso a essere ingiusto: “Uno si comporta male tutta la vita, poi basta una lacrimuccia e tutto è cancellato? Una confessione all’ultimo minuto e via, tutti dentro, ma che giustizia è?”. Insomma, questo “al-di-là” sembra piuttosto un “al-di-più”, qualcosa che non entra nelle nostre categorie. Ed è proprio così. Provo a spiegare ai ragazzi che la “vita eterna” non è quella che inizia “dopo”, proprio perchè, in quanto eterna questa vita non inizia nemmeno, ma è, sempre. E’ quel “di più”, quella pienezza di cui, qui, ora, ogni giorno, avvertiamo la mancanza, per cui ci struggiamo di desiderio, quella gioia che ci attira e che proviene da fuori, da ciò che chiamiamo il futuro, ma che si trova anche prima di noi, alla nostra radice. E’ Dio che ci ha creati e che ci chiama a sé, con la sua luce che filtra dappertutto nella nostra vita, e sembra provenire dal “dopo”, come aveva colto, inconsapevolmente, Giacomo qualche giorno fa quando aveva detto che “la morte non è nulla, perchè dopo non esiste nulla”, come a dire che qualcosa assume consistenza e significato da quello che avviene dopo: la soluzione finale del film giallo getta una luce retrospettiva su tutta la storia, dandogli senso. Forse per questo la morte di un bambino ci strugge più di quella di un vecchio: un bambino è “tutto futuro” ed è da quel futuro che riceve significato. E’ la speranza la nostra condizione più autentica.

E’ il momento di passare a parlare di inferno e di paradiso e già c’è maggiore “fermento” tra i ragazzi, con un giudizio che emerge per motivi diversi, ma che in entrambi i casi è lo stesso: “che ingiustizia!”. E’ ingiusto l’inferno, dice Giada, perchè “allora che fine fa la misericordia, infinita, di Dio? Come può esistere un inferno eterno, persone eternamente separate dall’amore di Dio?”. Per Michele invece è il paradiso a essere ingiusto: “Uno si comporta male tutta la vita, poi basta una lacrimuccia e tutto è cancellato? Una confessione all’ultimo minuto e via, tutti dentro, ma che giustizia è?”. Insomma, questo “al-di-là” sembra piuttosto un “al-di-più”, qualcosa che non entra nelle nostre categorie. Ed è proprio così. Provo a spiegare ai ragazzi che la “vita eterna” non è quella che inizia “dopo”, proprio perchè, in quanto eterna questa vita non inizia nemmeno, ma è, sempre. E’ quel “di più”, quella pienezza di cui, qui, ora, ogni giorno, avvertiamo la mancanza, per cui ci struggiamo di desiderio, quella gioia che ci attira e che proviene da fuori, da ciò che chiamiamo il futuro, ma che si trova anche prima di noi, alla nostra radice. E’ Dio che ci ha creati e che ci chiama a sé, con la sua luce che filtra dappertutto nella nostra vita, e sembra provenire dal “dopo”, come aveva colto, inconsapevolmente, Giacomo qualche giorno fa quando aveva detto che “la morte non è nulla, perchè dopo non esiste nulla”, come a dire che qualcosa assume consistenza e significato da quello che avviene dopo: la soluzione finale del film giallo getta una luce retrospettiva su tutta la storia, dandogli senso. Forse per questo la morte di un bambino ci strugge più di quella di un vecchio: un bambino è “tutto futuro” ed è da quel futuro che riceve significato. E’ la speranza la nostra condizione più autentica. Il giudizio: è questo forse il passaggio più difficile nell’indagine sui novissimi, fondamentale parola perduta del cristianesimo. Anche al tema del giudizio, come a quello della morte, i ragazzi sono allergici, dimostrando una iper-sensibilità che suona paradossale, visto poi l’uso e l’abuso che fanno del giudicare. Proprio come nel caso nella morte, vivono immersi in contesti (come la scuola, ma anche la società, i media…) in cui il giudizio è praticamente dappertutto e al tempo stesso mostrano una vera repulsione verso l’essere giudicati. Sono apodittici, categorici e tranchant, ma anche delicatissimi e insofferenti a ogni tipo di giudizio che cali sulla loro persona.

Il giudizio: è questo forse il passaggio più difficile nell’indagine sui novissimi, fondamentale parola perduta del cristianesimo. Anche al tema del giudizio, come a quello della morte, i ragazzi sono allergici, dimostrando una iper-sensibilità che suona paradossale, visto poi l’uso e l’abuso che fanno del giudicare. Proprio come nel caso nella morte, vivono immersi in contesti (come la scuola, ma anche la società, i media…) in cui il giudizio è praticamente dappertutto e al tempo stesso mostrano una vera repulsione verso l’essere giudicati. Sono apodittici, categorici e tranchant, ma anche delicatissimi e insofferenti a ogni tipo di giudizio che cali sulla loro persona. Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,

Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,