Arrivo alla fermata dell’autobus per andare a scuola, il freddo mi intorpidisce e sono anche un po’ di malumore (la scuola è occupata) e mentre sto per chiudermi definitivamente al resto del mondo, inserendo anche il secondo auricolare della cuffia del mio Iphone qualcosa, anzi qualcuno attira la mia attenzione: due bambini stanno lì, girellando intorno al palo della fermata e schiamazzano, già ora, alle sette del mattino. Sono evidentemente due fratellini, devono avere 7 ed 8 al massimo, uno, il più piccolo, gioca con il suo smartphone mentre l’altro canticchia e gira tenendosi con una mano al palo. Ecco che da lontano, si vede il bus che sta curvando per dirigersi a prenderci; “Urrà!” grida il più grande e aggiunge: “Un miracolo! Un miracolo di Gesù!”. Mentre grida al miracolo saltella alzando le mani in senso di giubilo. Il fratello più piccolo si incammina verso l’autobus che sta frenando e aprendo le porte e gli dice con un pizzico di stizza: “Io lo sapevo, già lo sapevo…” e gli mostra il suo smartphone: non ci stava giocando, ma indagando sull’App dell’Atac le notizie relative all’arrivo degli autobus di quella fermata.

Arrivo alla fermata dell’autobus per andare a scuola, il freddo mi intorpidisce e sono anche un po’ di malumore (la scuola è occupata) e mentre sto per chiudermi definitivamente al resto del mondo, inserendo anche il secondo auricolare della cuffia del mio Iphone qualcosa, anzi qualcuno attira la mia attenzione: due bambini stanno lì, girellando intorno al palo della fermata e schiamazzano, già ora, alle sette del mattino. Sono evidentemente due fratellini, devono avere 7 ed 8 al massimo, uno, il più piccolo, gioca con il suo smartphone mentre l’altro canticchia e gira tenendosi con una mano al palo. Ecco che da lontano, si vede il bus che sta curvando per dirigersi a prenderci; “Urrà!” grida il più grande e aggiunge: “Un miracolo! Un miracolo di Gesù!”. Mentre grida al miracolo saltella alzando le mani in senso di giubilo. Il fratello più piccolo si incammina verso l’autobus che sta frenando e aprendo le porte e gli dice con un pizzico di stizza: “Io lo sapevo, già lo sapevo…” e gli mostra il suo smartphone: non ci stava giocando, ma indagando sull’App dell’Atac le notizie relative all’arrivo degli autobus di quella fermata.

Ne L’uomo che fu Giovedì Chesterton aveva ricamato una bel gioco di parole partendo dalla famosa Victoria Station, per cui è davvero una “vittoria” l’arrivo di ogni treno: “Tutte le volte che un treno arriva alla stazione, io ho il senso che si sia aperta la strada sotto il fuoco di innumerevoli batterie, e che l’uomo abbia vinto il caos […] Tenete per voi il vostro Byron che commemora le disfatte degli uomini. Io verserò lacrime d’orgoglio leggendo l’orario delle ferrovie”. Dallo humour inglese all’ironia romana: subito penso che in effetti quando arriva l’autobus a Roma c’è proprio da esultare e gridare al miracolo, ma a volte è meglio girare disarmati e deporre lo scudo dell’ironia, è proprio la gioia di questi ragazzi a costringermi al disarmo. Guardo questi due fratelli, il più alto e grosso che ancora salta di gioia, l’altro più scaltro e tecnologico e mi viene in mente il famoso aforisma di Einstein: “Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è pensare che niente è un miracolo. L’altra è pensare che ogni cosa è un miracolo”. La scena che ho davanti agli occhi è impossibile da catturare con le parole: come racchiudere in linguaggio verbale quel saltello giubilante del bambino? Penso alla verità racchiusa in un’altra frase di Chesterton: “La misura di ogni felicità è la riconoscenza. Tutte le mie convinzioni sono rappresentate da un indovinello che mi colpì fin da bambino, L’indovinello dice: che disse il primo ranocchio? La risposta è questa: “Signore, come mi fai saltare bene”. In succinto c’è tutto quello che sto dicendo io. Dio fa saltare il ranocchio e il ranocchio è contento di saltellare”. Quel bambino che grida al miracolo è davvero un ranocchio e può saltellare perchè è un anfibio: vive in due mondi, uno soltanto è lo stesso in cui vivo anch’io, qui, vicino alla stessa fermata dove ogni mattina aspetto ansiosamente l’autobus.

(questo articolo è stato pubblicato da Avvenire l’11 dicembre 2015)

E quindi mi è venuto in mente la seconda parte della preghiera del Padre Nostro, quella che dice: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non indurci in tentazione ma liberaci dal male”. Rispetto alla prima parte, più “verticale”, questa mi sembra dedicata alla dimensione orizzontale della fraternità. La prima parte inizia in cielo e finisce con la parola “terra”, questa seconda inizia con il pane, “frutto della terra” e parla di condivisione e di perdono, di orizzontalità, e finisce sotto terra, con la tentazione che viene dal Maligno per distruggerci e proprio di questa eventualità abbiamo paura (paura, da pavere, pavimento, essere atterriti) e chiediamo di essere salvati.

E quindi mi è venuto in mente la seconda parte della preghiera del Padre Nostro, quella che dice: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non indurci in tentazione ma liberaci dal male”. Rispetto alla prima parte, più “verticale”, questa mi sembra dedicata alla dimensione orizzontale della fraternità. La prima parte inizia in cielo e finisce con la parola “terra”, questa seconda inizia con il pane, “frutto della terra” e parla di condivisione e di perdono, di orizzontalità, e finisce sotto terra, con la tentazione che viene dal Maligno per distruggerci e proprio di questa eventualità abbiamo paura (paura, da pavere, pavimento, essere atterriti) e chiediamo di essere salvati. Paul Ricoeur osservava come il male non sia spiegabile, sia anzi l’assenza di spiegazione, e aggiungeva: il male non si può spiegare ma si può raccontare. La prospettiva può essere rovesciata e cambiata di segno: è il bene che non è spiegabile, ma è occasione e oggetto di narrazione. Da questa prospettiva parte il padre gesuita Jean-Pierre Sonnet, poeta e docente di esegesi dell’Antico Testamento presso l’Università Gregoriana, che ha fatto sua la suggestione del teologo protestante Karl Barth per cui “Chi è e che cos’è Gesù Cristo può essere solo raccontato e non colto e definito come sistema”. Con l’indagine che da anni conduce sui testi biblici, padre Sonnet vuole controbilanciare lo strano oblio in cui è caduta la teologia: “Il paradosso è che la teologia stessa ha dato prova di amnesia nei confronti della potenza letteraria – e soprattutto narrativa – della Bibbia.”

Paul Ricoeur osservava come il male non sia spiegabile, sia anzi l’assenza di spiegazione, e aggiungeva: il male non si può spiegare ma si può raccontare. La prospettiva può essere rovesciata e cambiata di segno: è il bene che non è spiegabile, ma è occasione e oggetto di narrazione. Da questa prospettiva parte il padre gesuita Jean-Pierre Sonnet, poeta e docente di esegesi dell’Antico Testamento presso l’Università Gregoriana, che ha fatto sua la suggestione del teologo protestante Karl Barth per cui “Chi è e che cos’è Gesù Cristo può essere solo raccontato e non colto e definito come sistema”. Con l’indagine che da anni conduce sui testi biblici, padre Sonnet vuole controbilanciare lo strano oblio in cui è caduta la teologia: “Il paradosso è che la teologia stessa ha dato prova di amnesia nei confronti della potenza letteraria – e soprattutto narrativa – della Bibbia.” Clive Staple Lewis, uno degli autori più letti al mondo, è ancora poco noto alla critica e al grande pubblico italiano che potrebbe stentare a riconoscere nell’autore di questo saggio lo stesso inventore de Le Cronache di Narnia. E invece queste Reflections on the Psalms del 1958 ci mostrano un Lewis al 100% con tutta quella curiosità, fantasia e lealtà che fece innamorare di lui anche un lettore sofisticato come J.L.Borges che elogiava “l’infinita onestà di quell’immaginazione”. E’ la stessa onestà che ritroviamo in questo saggio sin dall’incipit: “Questo non è un lavoro accademico. Non sono un ebraista, né un biblista, né uno storico antico, né un archeologo. Scrivo per gli ignoranti su cose che anch’io ignoro.”.

Clive Staple Lewis, uno degli autori più letti al mondo, è ancora poco noto alla critica e al grande pubblico italiano che potrebbe stentare a riconoscere nell’autore di questo saggio lo stesso inventore de Le Cronache di Narnia. E invece queste Reflections on the Psalms del 1958 ci mostrano un Lewis al 100% con tutta quella curiosità, fantasia e lealtà che fece innamorare di lui anche un lettore sofisticato come J.L.Borges che elogiava “l’infinita onestà di quell’immaginazione”. E’ la stessa onestà che ritroviamo in questo saggio sin dall’incipit: “Questo non è un lavoro accademico. Non sono un ebraista, né un biblista, né uno storico antico, né un archeologo. Scrivo per gli ignoranti su cose che anch’io ignoro.”. Non solo la chiesa cattolica, anche Tex, il maggiore fumetto italiano, ogni tanto, si aggiorna. E lo fa, forse sotto l’effetto del vento portato dal Papa giunto dalla “fine del mondo”, ma con la giusta gradualità perchè ogni cambiamento deve essere infatti quasi impercettibile per essere efficace. Sin dalla sua nascita, avvenuta nel 1948, il fumetto inventato da Gian Luigi Bonelli, con le sue storie apparentemente tutte uguali (i cattivi fanno l’errore di mettersi contro Tex, i cattivi sono sconfitti, uccisi o arrestati), ha seguito le sorti della sua coetanea, la Repubblica Italiana, e l’ha accompagnata in tutte le svolte, le paludi, le paure.

Non solo la chiesa cattolica, anche Tex, il maggiore fumetto italiano, ogni tanto, si aggiorna. E lo fa, forse sotto l’effetto del vento portato dal Papa giunto dalla “fine del mondo”, ma con la giusta gradualità perchè ogni cambiamento deve essere infatti quasi impercettibile per essere efficace. Sin dalla sua nascita, avvenuta nel 1948, il fumetto inventato da Gian Luigi Bonelli, con le sue storie apparentemente tutte uguali (i cattivi fanno l’errore di mettersi contro Tex, i cattivi sono sconfitti, uccisi o arrestati), ha seguito le sorti della sua coetanea, la Repubblica Italiana, e l’ha accompagnata in tutte le svolte, le paludi, le paure. Tutto cambia, tutto si aggiorna, anche Tex, solo qualcosa resta sempre uguale a se stesso, ed è il potere, che poi è il denaro, come aveva intuito già nell’incipit di un romanzo del 1930 il solito G.K.Chesterton: “E’ stato già spiegato che la Pavonia era governata secondo principi moderni e illuminati. Vale a dire, il re era popolare e privo di potere, il Primo Ministro eletto a suffragio universale era impopolare e moderatamente provvisto di potere, il Capo della Polizia Segreta era molto più potente e il piccolo banchiere tranquillo e intelligente, al quale tutti i personaggi citati dovevano qualcosa, era il più potente di tutti.”

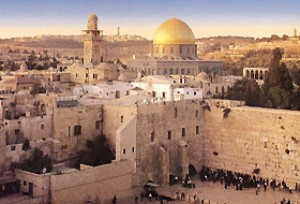

Tutto cambia, tutto si aggiorna, anche Tex, solo qualcosa resta sempre uguale a se stesso, ed è il potere, che poi è il denaro, come aveva intuito già nell’incipit di un romanzo del 1930 il solito G.K.Chesterton: “E’ stato già spiegato che la Pavonia era governata secondo principi moderni e illuminati. Vale a dire, il re era popolare e privo di potere, il Primo Ministro eletto a suffragio universale era impopolare e moderatamente provvisto di potere, il Capo della Polizia Segreta era molto più potente e il piccolo banchiere tranquillo e intelligente, al quale tutti i personaggi citati dovevano qualcosa, era il più potente di tutti.” Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,

Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,