Io penso che siamo fatti per addormentarci sulla schiena guardando le stelle (G.Flaubert)

Io penso che siamo fatti per addormentarci sulla schiena guardando le stelle (G.Flaubert)

L’essenza dell’uomo è il desiderio (B.Spinoza)

Cosa cercano questi ragazzi? Il cuore di un adolescente del 2014 verso cosa tende? A volte capita, durante la lezione di usare verbi come bramare o anelare che provengono dal testo biblico, parole di cui i ragazzi ignorano il significato che pure è così vicino al loro cuore. La parola di Dio rivela l’uomo all’uomo, così ho appreso nei miei anni di studio, ma ora questo specchio che ci permette di scrutare dentro le nostre profondità è lontano dallo sguardo delle giovani generazioni, un testo antico e oscuro, di cui non hanno più familiarità.

Il mio deve essere un lavoro di riavvicinamento, di progressiva approssimazione, il che non esclude dei salti in avanti anche notevoli, come quando ho citato in classe una frase di quelle complicate, di Simone Weil, per cui «La Bibbia non è un libro di teologia scritto dagli uomini, ma un libro di antropologia scritto da Dio», lasciando interdetti la maggior parte dei miei interlocutori. Ho spiegato loro che chi ha scritto la Sacra Scrittura è qualcuno che conosce molto bene il cuore dell’uomo e usa una parola che «è viva ed energica e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino all’intimo dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12), una frase che colpisce senza dubbio più della battuta della Weil.

Sta di fatto che l’Autore della “più grande storia mai raccontata” ha ben preciso il fatto che l’essere umano è un animale desiderante, che vive sotto le stelle ma ne sente la mancanza (de-sidera), le osserva perché egli è homo erectus, può guardare in alto, verso cui inevitabilmente tende. Mi aiuta, specie con gli studenti più piccoli, una scena del famoso film della Disney “Il re leone”: il protagonista, il giovane Simba, è steso per terra con i suoi due amici, Pumba e Timon a pancia all’aria e ammirano la volta stellata, e questo basta per fare nascere in loro grandi domande (che poi sono le stesse del pastore errante nell’Asia di Leopardi): «Che cosa sono quelle luci che brillano?». I tre animali, cioè noi umani, offrono le risposte classiche dell’arte, della scienza e della religione: per Timon si tratta di lucciole rimaste impigliate nella volta celeste (la risposta mitico-poetica), per Pumba sono masse gassose che orbitano nello spazio (l’arida risposta scientifica), mentre Simba dice che qualcuno una volta gli ha detto che quelle luci sono gli antenati che ci guardano dall’alto. Arte e scienza in fondo sono molto simili: in tutti e due i casi è l’uomo che osserva; nella religione la prospettiva si rovescia, qui è l’uomo che è osservato, guardato, protetto, amato. La tensione verso le stelle, il de-siderio, è nostalgia di casa.

(questo articolo è apparso il 6 agosto 2014 su Avvenire)

Perché il ragazzo del 2014 ripete, per ogni occasione, che lui “non ce la può fare”? Chiedo ragione di questa fragilità e la risposta si trova nella paura; è dalla paura delle delusioni che nasce questo “dis-impegno”, questo non crederci troppo in tutto quello che si vive, un volersi quindi porre obiettivi molto bassi, volare più raso terra possibile.

Perché il ragazzo del 2014 ripete, per ogni occasione, che lui “non ce la può fare”? Chiedo ragione di questa fragilità e la risposta si trova nella paura; è dalla paura delle delusioni che nasce questo “dis-impegno”, questo non crederci troppo in tutto quello che si vive, un volersi quindi porre obiettivi molto bassi, volare più raso terra possibile. E così anche la Spagna esce dal mondiale, dopo la seconda sconfitta consecutiva, questa volta ad opera del Cile. Viene in mente il malinconico esito dell’Italia del 2010, quando il C.T. Marcello Lippi realizzò un errore doppiamente sciagurato: tornò indietro sulla saggia decisione che nel 2006 lo aveva spinto a dimettersi all’indomani del mondiale vinto, e tornò indietro anche nella formazione della nazionale richiamando il gruppo reduce della vittoria di quattro anni prima. Così, oggi, la Spagna: stesso C.T., stesso gruppo-squadra. Insomma questi ultimi episodi dei mondiali di calcio ci hanno insegnato una cosa, che tornare indietro è impossibile e quindi privo di senso, per cui non è affatto veritiero il detto, nato proprio in ambito sportivo, che recita “squadra che vince non si cambia” e che spesso viene esportato (con uguale perniciosità dunque) anche in altri ambiti, si pensi ad esempio alla politica. Alla luce di questi episodi (ma la serie potrebbe essere molto più lunga) è chiaro invece il contrario: squadra che vince deve assolutamente essere cambiata altrimenti l’insuccesso è inevitabile. L’appagamento, dovuto al successo, porta a “sedersi”, a sentirsi sazi, a perdere fiducia, grinta e speranza, a perdersi e a perdere.

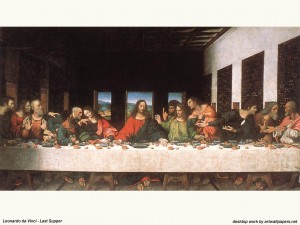

E così anche la Spagna esce dal mondiale, dopo la seconda sconfitta consecutiva, questa volta ad opera del Cile. Viene in mente il malinconico esito dell’Italia del 2010, quando il C.T. Marcello Lippi realizzò un errore doppiamente sciagurato: tornò indietro sulla saggia decisione che nel 2006 lo aveva spinto a dimettersi all’indomani del mondiale vinto, e tornò indietro anche nella formazione della nazionale richiamando il gruppo reduce della vittoria di quattro anni prima. Così, oggi, la Spagna: stesso C.T., stesso gruppo-squadra. Insomma questi ultimi episodi dei mondiali di calcio ci hanno insegnato una cosa, che tornare indietro è impossibile e quindi privo di senso, per cui non è affatto veritiero il detto, nato proprio in ambito sportivo, che recita “squadra che vince non si cambia” e che spesso viene esportato (con uguale perniciosità dunque) anche in altri ambiti, si pensi ad esempio alla politica. Alla luce di questi episodi (ma la serie potrebbe essere molto più lunga) è chiaro invece il contrario: squadra che vince deve assolutamente essere cambiata altrimenti l’insuccesso è inevitabile. L’appagamento, dovuto al successo, porta a “sedersi”, a sentirsi sazi, a perdere fiducia, grinta e speranza, a perdersi e a perdere. E la paradossalità di Gesù, il suo essere “segno di contraddizione” vale in tutte e due sensi: per lui non solo “squadra che vince si cambia”, ma è vero anche il contrario, per cui “squadra che perde non si cambia”. Per capirlo si deve passare dall’inizio della sua predicazione alla fine della sua avventura terrena, quando, dopo la resurrezione, non appare ad altri uomini, magari migliori di quella squadra degli undici apostoli che certo non avevano dato una bella prova di sé, ma torna proprio da loro, da quegli amici, codardi e traditori. Il segreto di questo gesto paradossale è in quella parola lì, “amici”. In questo caso allora il “tornare indietro” è possibile e acquista un senso profondo, alto: allargare lo spazio della possibilità, restituire all’uomo ferito un’altra occasione di riscatto, dargli quell’iniezione di fiducia di cui tutti gli uomini hanno bisogno, per ritornare sui propri errori e riprovare a superare quegli scogli che a prima vista appaiono invincibili.

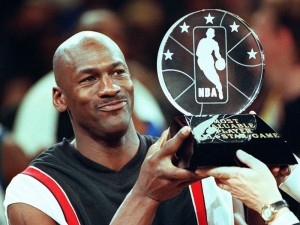

E la paradossalità di Gesù, il suo essere “segno di contraddizione” vale in tutte e due sensi: per lui non solo “squadra che vince si cambia”, ma è vero anche il contrario, per cui “squadra che perde non si cambia”. Per capirlo si deve passare dall’inizio della sua predicazione alla fine della sua avventura terrena, quando, dopo la resurrezione, non appare ad altri uomini, magari migliori di quella squadra degli undici apostoli che certo non avevano dato una bella prova di sé, ma torna proprio da loro, da quegli amici, codardi e traditori. Il segreto di questo gesto paradossale è in quella parola lì, “amici”. In questo caso allora il “tornare indietro” è possibile e acquista un senso profondo, alto: allargare lo spazio della possibilità, restituire all’uomo ferito un’altra occasione di riscatto, dargli quell’iniezione di fiducia di cui tutti gli uomini hanno bisogno, per ritornare sui propri errori e riprovare a superare quegli scogli che a prima vista appaiono invincibili. Chi vince può solo perdere, così come solo se si perde si può vincere, proprio come diceva di sé uno dei più grandi atleti della storia dello sport di tutti i tempi, Michael Jordan: “Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto”.

Chi vince può solo perdere, così come solo se si perde si può vincere, proprio come diceva di sé uno dei più grandi atleti della storia dello sport di tutti i tempi, Michael Jordan: “Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto”. Con la lunga sgroppata sul tema della santità e della felicità siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e allora provo a recuperare le parole perdute partendo da loro, dai miei studenti: quali sono le loro e non le mie parole? Quale la parola che può servire a definirli? Questi 500 ragazzi che ogni settimana mi trovo davanti, lì, seduti tra quei banchi sempre più stretti, chi sono? Cosa pensano? E cosa pensano di se stessi? Forse basta chiedere, e allora sulla lavagna scrivo la frase “Noi giovani siamo:” e invito tutti ad alzarsi e scrivere un aggettivo che possa rappresentarli. All’inizio c’è silenzio, timidezza, imbarazzo, poi qualcuno si alza e la lavagna si riempie, anche di sorprese.. Impossibile raccoglierli tutti questi aggettivi, ma ciò che colpisce è il segno negativo che accompagna la maggior parte degli aggettivi: distratti, distaccati dalla realtà, superficiali, stanchi, arrabbiati, ipnotizzati, assenti, dubbiosi, senza valori, soli, abbandonati, alternativi, illusi, omologati, stupidi, insicuri, curiosi, sinceri e diretti, demotivati, menefreghisti, maleducati, egoisti, incompresi.

Con la lunga sgroppata sul tema della santità e della felicità siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico e allora provo a recuperare le parole perdute partendo da loro, dai miei studenti: quali sono le loro e non le mie parole? Quale la parola che può servire a definirli? Questi 500 ragazzi che ogni settimana mi trovo davanti, lì, seduti tra quei banchi sempre più stretti, chi sono? Cosa pensano? E cosa pensano di se stessi? Forse basta chiedere, e allora sulla lavagna scrivo la frase “Noi giovani siamo:” e invito tutti ad alzarsi e scrivere un aggettivo che possa rappresentarli. All’inizio c’è silenzio, timidezza, imbarazzo, poi qualcuno si alza e la lavagna si riempie, anche di sorprese.. Impossibile raccoglierli tutti questi aggettivi, ma ciò che colpisce è il segno negativo che accompagna la maggior parte degli aggettivi: distratti, distaccati dalla realtà, superficiali, stanchi, arrabbiati, ipnotizzati, assenti, dubbiosi, senza valori, soli, abbandonati, alternativi, illusi, omologati, stupidi, insicuri, curiosi, sinceri e diretti, demotivati, menefreghisti, maleducati, egoisti, incompresi. Proprio quando le difficoltà che trovavo nello spiegare ai miei studenti cosa significhi essere santo ed essere Papa stavano diventando insormontabili ecco che mi è venuto in soccorso l’aiuto più sorprendente: il Papa stesso. Sabato 10 maggio è stato proprio Papa Francesco a invitarci alla sua “lezione”: in piazza San Pietro eravamo più di trecentomila provenienti da tutti Italia per un incontro-festa per la scuola e l’educazione organizzato dalla CEI.

Proprio quando le difficoltà che trovavo nello spiegare ai miei studenti cosa significhi essere santo ed essere Papa stavano diventando insormontabili ecco che mi è venuto in soccorso l’aiuto più sorprendente: il Papa stesso. Sabato 10 maggio è stato proprio Papa Francesco a invitarci alla sua “lezione”: in piazza San Pietro eravamo più di trecentomila provenienti da tutti Italia per un incontro-festa per la scuola e l’educazione organizzato dalla CEI. Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,

Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,